□薛明强 文/图

胸廓成形术是一种永久性的、不可复原的萎陷治疗方法。自1925年以来,胸廓成形术一直是肺结核外科治疗中安全、有效的经典术式。但是,胸廓成形术具有创伤大、致畸作用明显的缺点,因此随着医疗技术的不断进步,该术式的应用受到一定的限制。

近日,河南省胸科医院胸外科收治了一名“右侧中下叶结核性毁损肺并支气管胸膜瘘”患者。在进行肺结核正规治疗后,我和同事给他实施了胸膜内局限性胸廓成形术,取得了较好的疗效。

临床病例

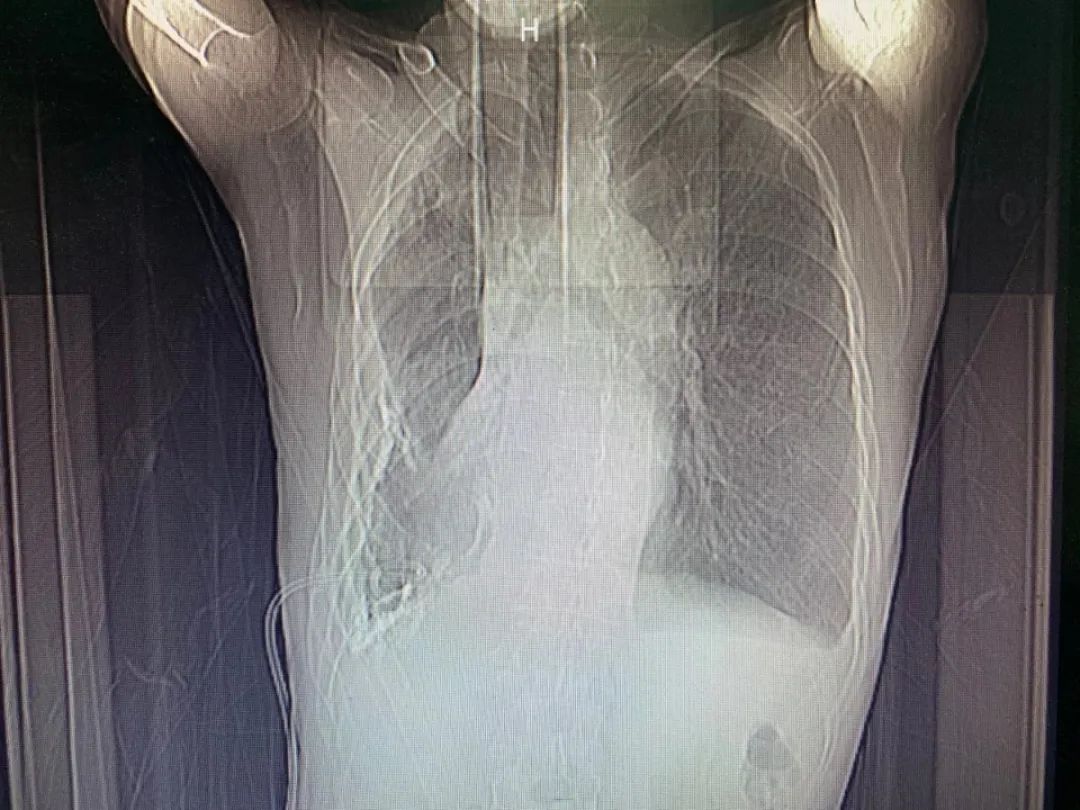

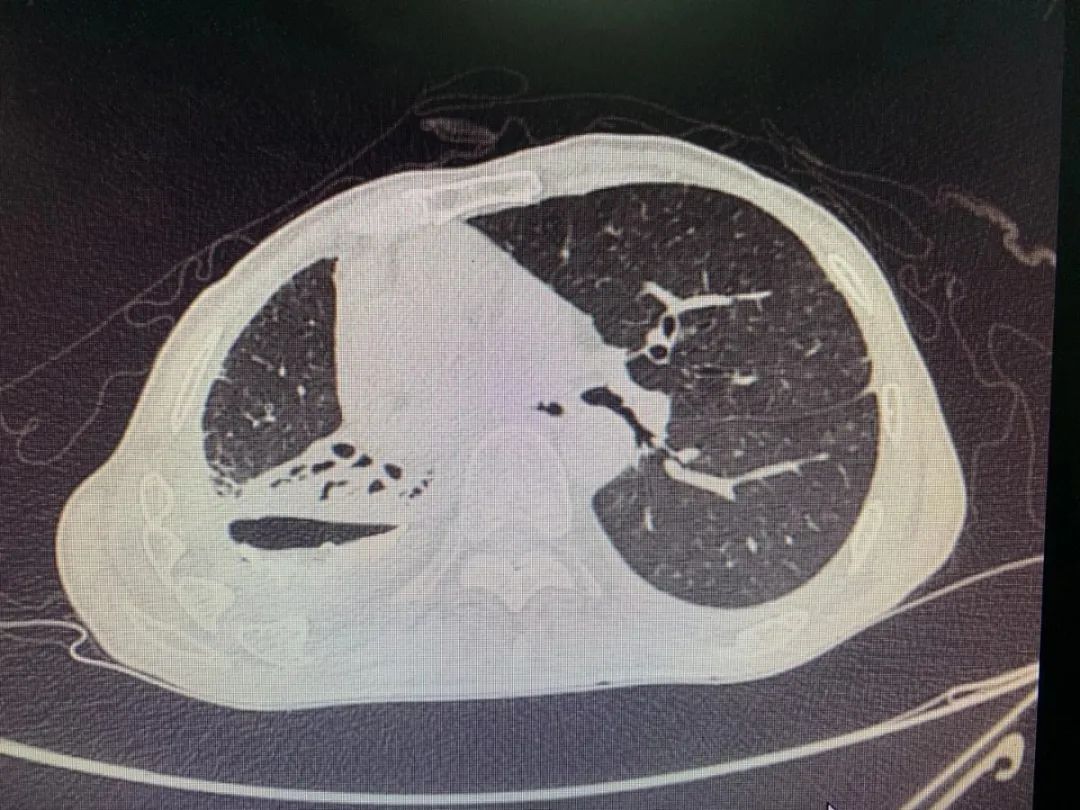

一般资料:患者吴某为男性,66岁,以“间断性咳嗽、咯痰、胸闷9月余,再发5天”为主诉入院。查体:生命体征正常,一般状况差,右侧胸廓塌陷,右胸壁可见一胸腔闭式引流管,咳嗽时有大量气泡溢出,平静呼吸时较少,右肺底呼吸音明显减低。支气管镜检查:右肺上叶各管口稍扭曲,通畅,黏膜光滑;中下叶各管口有不同程度的扭曲、变形、狭窄,黏膜光滑;右肺上叶后段灌洗出较多脓性分泌物(培养出铜绿假单胞菌)。胸部CT(计算机层析成像)检查:右侧胸廓塌陷,右侧胸膜广泛增厚并钙化;右侧支气管胸膜瘘并液气胸;右侧中下肺叶实变、不张。

入院诊断:1.继发性肺结核。2.右侧中下叶结核性毁损肺并支气管胸膜瘘。3.右侧结核性包裹性脓胸。4.右肺感染(铜绿假单胞菌)。5.中度贫血。6.白细胞减低。7.低蛋白血症。8.低钠血症。

手术适应证:慢性结核性脓胸伴支气管胸膜瘘,在规范进行结核病内科治疗后效果差。在吴某入住胸外科后,我们继续对他进行肺结核治疗,同时充分局部引流,加强营养支持治疗。

在完成术前准备后,在全麻下,我们给吴某实施了右侧胸膜内胸廓成形术:胸膜纤维板部分剥脱+干酪样坏死病灶清除+右侧第四肋骨~第八肋骨部分切除+取健康的深筋膜缝填支气管胸膜瘘口+带蒂肋间肌瓣填塞脓腔腔隙+右侧局部引流+局部加压包扎。术后,该患者顺利脱机拔管,安然返回病房。

临床分析

胸廓成形术的目的是切除胸廓内局部增厚的纤维板和肋骨,使胸壁软组织内陷,消灭脓腔,进而治愈脓胸,主要用于不适合做胸膜剥脱或胸膜肺切除术的慢性脓胸患者。

吴某曾于入院前2年被确诊为右肺结核,接受正规治疗18个月,在临床治愈后停药。入院前9个月,吴某出现了支气管胸膜瘘,未再进行肺结核治疗,导致右肺中下叶毁损。由于慢性疾病的长期消耗,吴某体质较差,无法耐受胸膜肺切除术,同时局部胸膜广泛增厚、钙化且与右上肺粘连致密,不适合进行胸膜纤维板剥脱术,因此在认真进行术前评估后,我们决定实施胸膜内局限性胸廓成形术。

术中的关键点

1.彻底清除脓腔内的干酪样坏死病灶,找到支气管胸膜瘘的确切部位、数量和大小。

术中可请麻醉医师膨肺来协助寻找瘘口。吴某肺上有一个瘘口,位于脓腔上部、前壁近顶端处,大小约3.0厘米×1.5厘米,瘘口周围增厚的纤维板异常坚硬。

2.骨膜下切除覆盖脓腔的肋骨,同时切除的范围要足够,以防发生肋骨断端支撑肌瓣不能满意填塞脓腔的情况,进而导致手术失败。具体到吴某,我们制作肌瓣时,肋骨切除范围超出脓腔边界3厘米~4厘米。

3.制作肌瓣时要保留相应的肋间血管和神经,以防发生肌瓣坏死和萎缩。另外,由于慢性疾病的长期消耗,吴某的肋间肌较薄弱,并且增厚的壁层胸膜与肋间肌粘连致密,因此进行纤维板剥脱时,可以只将壁层胸膜内侧的病灶及部分壁层纤维板剥脱,无须完整剥脱,剩余无病灶的部分壁层纤维板和相应的肋间肌可共同参与脓腔的填塞。肋间肌瓣内侧有壁层纤维板的残留,优点是增加了填充肌瓣的体积,缺点是其质地稍硬,故在填充脓腔时要注意将各条肌瓣排列整齐,避免残留死腔。具体到吴某,我们在制作肌瓣的过程中,沿切除肋骨的上缘先将肋间肌制成条形肌瓣,再交替在各肋间肌的胸骨侧和椎体侧切断它们,最后制成辫子状带蒂的条形肌瓣。

4.妥善处理支气管胸膜瘘口。术中,如果能找到具体的支气管破损处,可将其缝扎,然后用周围健康的软组织加以覆盖,效果会更确切。但多数情况下,很难找到确切破损的支气管断端,故只能以周围健康的软组织加以覆盖并固定。对于吴某,我们先在切口处取健康的深筋膜固定于瘘口处,在双肺通气无漏气后,再用制好的带蒂的条形肌瓣填塞脓腔。

术后的关键点

1.术后继续进行肺结核正规治疗4个月以上。2.局部妥善加压包扎一个月以上。3.加强营养支持治疗。

按上述原则处理后,患者顺利康复。

随着肺切除技术的发展,胸廓成形术虽然在临床上的应用有所减少,但是对于一些肺功能不能耐受肺切除的患者来讲,仍是一种较好的选择。

(作者供职于河南省胸科医院)

|